就活では業界をいくつに絞るべきか?失敗しない方法解説!

研究ノウハウ

CONTENTS

主要業界の特徴

①商社

②マスコミ

③金融

④メーカー

⑤小売

⑥サービス

⑦ソフトウェア・通信

⑧官公庁等

⑨建設・不動産

⑩ライフスタイル(美容系)

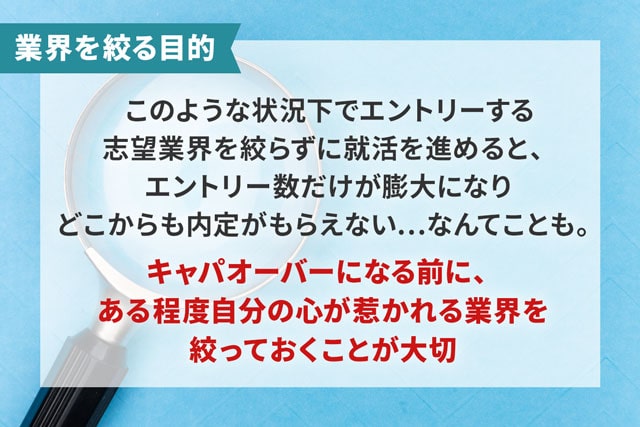

業界を絞る目的

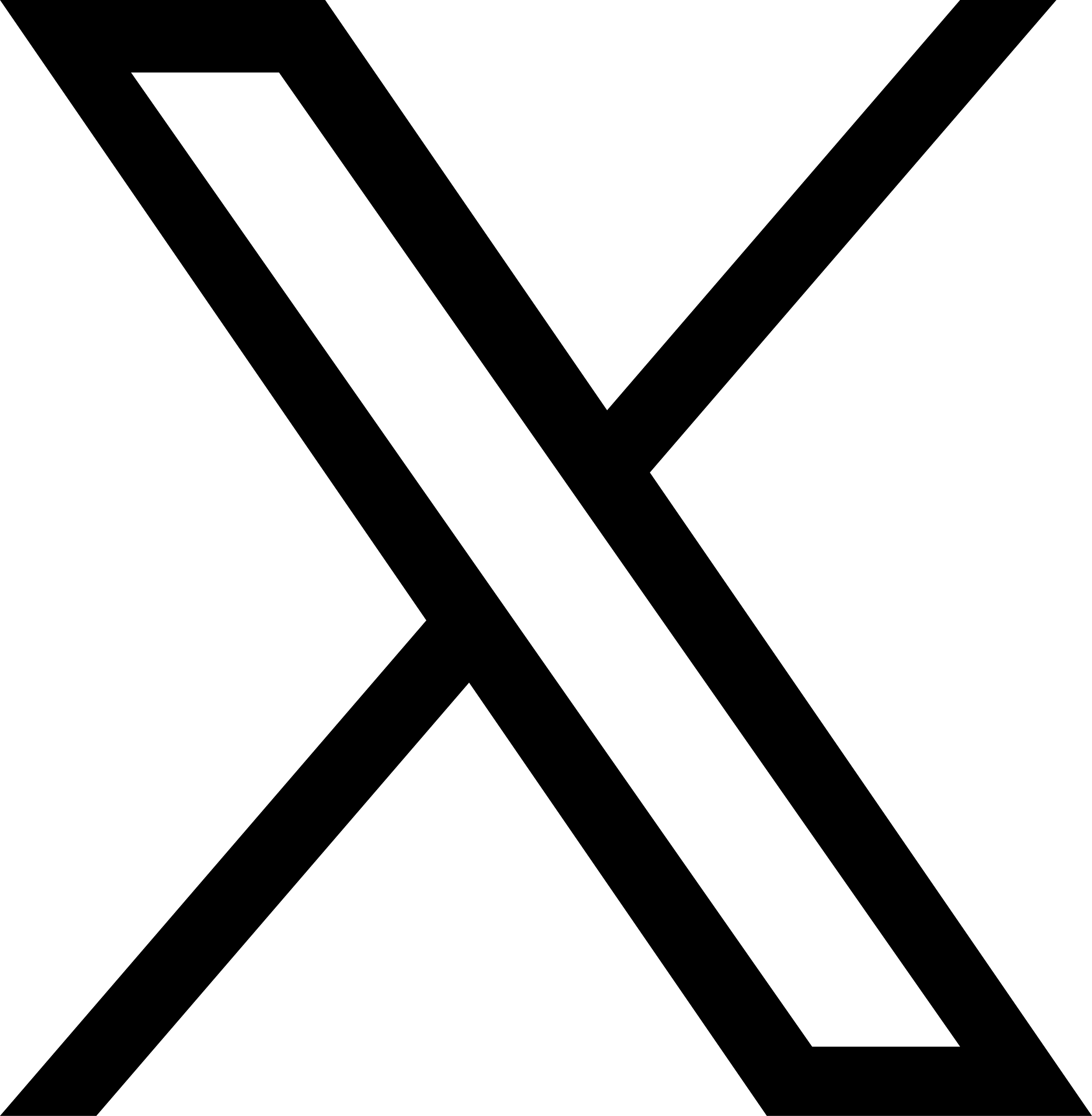

業界を絞る上で大切な考え方

やりたくないことを明確にする

自己分析をして自分の強みを知る

将来のキャリアビジョンを明確にする

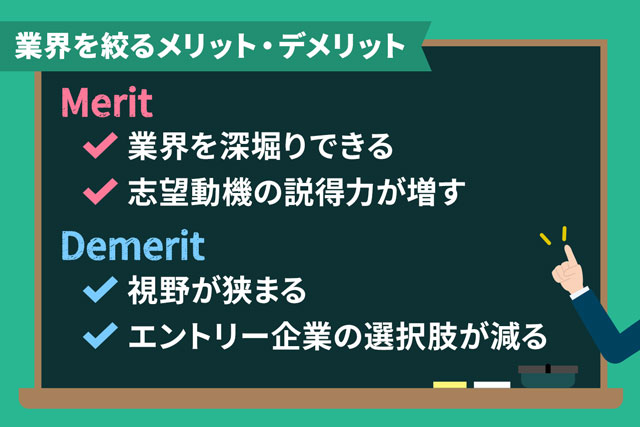

業界を絞るメリット・デメリット

【メリット】

【デメリット】

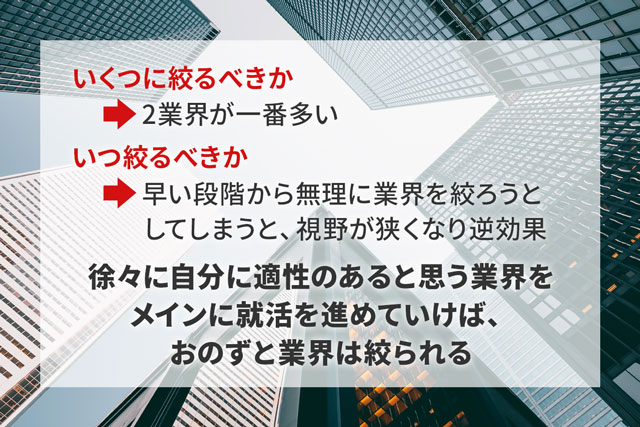

いつ・いくつに絞るべきか

いつ絞るべきか

いくつに絞るべきか

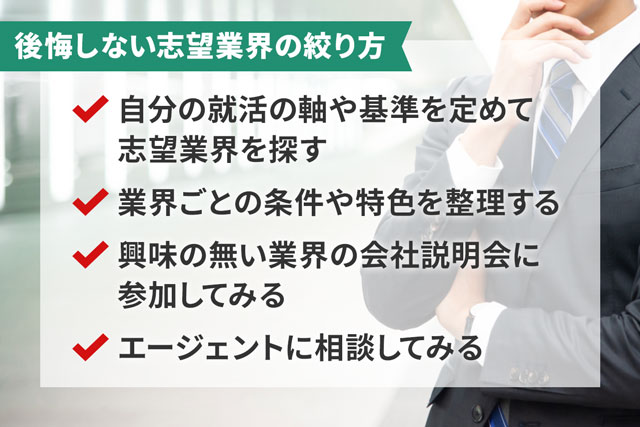

後悔しない志望業界の絞り方

自分の就活の軸や基準を定めて志望業界を探す

業界ごとの条件や特色を整理する

興味の無い業界の会社説明会に参加してみる

エージェントに相談してみる

まとめ

就活の序盤ではどれだけの業界があるかを調べます、そして業界を調べているうちにひとつの疑問が浮かび上がります。

「興味のある業界が出てきたけど、いつ頃から、いくつに絞ったら良いんだろう?」

最適解があるわけではありませんが、新卒の就職活動では志望業界を3つに絞ることをおすすめしています。

しかしその「3つ」という数字にとらわれ、視野が狭くなってしまうことはなんとしても避けたいもの。

そこで今回の記事では、業界を絞ることのメリット・デメリット、絞るタイミングやポイントなどを多面的に考察し、エントリーする業界を3つに絞ることの妥当性やポイントをお伝えしていきましょう!

主要業界の特徴

業界といっても、大きな分類で8~10個ほどありその中で細分化されています。例えば、金融業界といってもなかには銀行、保険、証券、カードなどさまざまな事業があります。

また、似たような言葉で「業種」というものがありますが、こちらは産業をより細分化した事業の種類のことを指します。基本的に証券コード協議会の業種区分に準拠して用いられます。

現在展開されている100以上の業界をすべて紹介することはできないため、主要な業界にはどんなものがあるのか簡単にご紹介いたします。

①商社

商社のタイプは「総合商社」と「専門商社」の二つに大別されます。商社では主にトレーディング(需要と供給を満たすようにモノを行き来させること)や事業投資(実際の経営に参入すること)を行います。総合商社ではその対象が幅広い分野であるのに対し、専門商社ではある分野に特化して高い専門性の元に業務を行うのが特徴です。

②マスコミ

マスコミ業界とは不特定多数の人々(マスコミュニティ)に対し、テレビや新聞、雑誌、映画などのマスメディアを通じて情報を発信する業界を指します。広告業界もマスコミ業界の一つとして考えられるでしょう。あらゆる情報が蔓延する中で多くの人々の心にメッセージを届けるべく、各メディアの特性を生かした情報発信が必要です。

③金融

金融とは本来、資金を多く持っている人から必要としている人のところへ流通させる仕組みを指します。その仕事は幅広く、銀行や証券、保険から信託やクレジットカード等、多岐に渡ります。IT化が進む中で変化を強いられている業界ですが、その伸び率は他業界と比較しても今なお引けを取りません。

【業界研究入門】金融業界の今後と学生に求められる人物像とは?

【新卒:業界研究】銀行業界の特徴|仕事内容から魅力まで一挙解説

④メーカー

メーカー業界とは、私たちの身の回りにあるモノや部品を生産する業界です。作る製品の種類により自動車メーカーや食品メーカー、鉄鋼メーカーなどと分類されます。BtoB型のメーカーかBtoC型のメーカーかによってその業務特徴は異なるため、自分にあった企業選びが大切です。

【新卒】食品業界の特徴|売上ランキングから仕事内容まで一挙解説

BtoB、BtoCとは?企業例を見ながらメリット・デメリットを解説!

⑤小売

小売業とは、百貨店やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで一般の消費者に対し商品を直接販売する仕事です。日用雑貨や食品など幅広く取り扱う業種だけでなく、ドラッグストアや家電量販店、ブランドショップなどの専門店も小売業界に区分されます。

⑥サービス

サービス業界とは、消費者のニーズを満たしサービスを商材として提供する業界です。その職種はレストランやカフェなどの飲食店やホテル業、交通業など多岐にわたります。

⑦ソフトウェア・通信

ソフトウェア業界とは、コンピューター上でさまざまな処理を行うアプリケーションの開発、運用を行う業界です。IT化、AI化が進む現代に置いて非常に勢力を持った業界と言えるでしょう。専門的な知識が必要となることも多いため敷居が高く感じられるかもしれませんが、今後の社会を担う重要な業界のため、人気度も高いです。

⑧官公庁等

官公庁とは、主に官庁と地方公共団体のことを指す言葉です。単純に利益を追求はせず社会を動かすために働く公的法人や、中央官庁・地方自治体などがこの業界に分類されます。

⑨建設・不動産

建設・不動産業界は建物を作るだけでなく、街全体を興していく業界です。その職種はゼネコンやハウスメーカーなどさまざまです。

⑩ライフスタイル(美容系)

ライフスタイル業界とはその名の通り人々のライフスタイルに参入し生活の質を向上させる仕事を行う業界です。美容化粧品業界やスポーツ・フィットネス業界などが当てはまります。

業界を絞る目的

志望業界を絞る目的は、選択肢を減らし効率的に就活を進めるためです。

どの業界も魅力的だからといって業界を絞らず進めてしまうと、選択肢が多すぎてエントリーする企業が決められない、企業分析が間に合わない、というようにキャパシティオーバーの状態に陥ってしまいます。

忘れてはいけないのは、就活にかけられる時間には限りがあり、そして期限もあるということです。

限られた時間の中で、さまざまな企業の説明会に参加したり、自己分析や企業分析を行う必要があります。そして説明会の参加申し込み期限やエントリー期限など、多くの期限を守らなくてはいけません。

志望業界を絞るということは、とても忙しい就活期間で就活を無駄なく進める大きなポイントとなります。

業界を絞る上で大切な考え方

業界を絞ることは就活を行う上で確かに重要ですが、絞ること事態が目的なわけではありません。

業界を絞る際に大切にして欲しい考え方について、ここから一緒に確認していきましょう。

やりたくないことを明確にする

就職先を選ぶ際、自分のやりたいことを無理に探そうとしてはいませんか?

実は、就活をする時に自分のやりたいことがはっきりと決まっている人の方が珍しいのです。

やりたいことを探そうとして壁にぶつかってしまった人は、先に「どうしてもやりたくないことは何か?」を考えてみてはいかがでしょうか。

やりたくないことを明確にすることで、就職後のミスマッチを防ぐこともできるためおすすめですよ。

やりたいこと・やりたくないことの視点から見た企業選びの方法については以下の記事でご紹介しています。

合わせてご覧くださいね。

就活で「やりたいことがない」場合の考え方と自分に合う企業の見つけ方

自己分析をして自分の強みを知る

業界を絞るためには、色々な業界について情報を集めることが大切です。

しかし周囲に対する視点ばかりになり、自分自身を見つめ直す時間が少なくなっていては元も子もありません。

業界を絞る前に、まずは自己分析をしっかりと行い自分の強みを知ることが大切です。

就活の中心は業界や企業ではなく自分にあります。

まだ見えていない自分の特性や熱意をもう一度見直したい方は、以下の記事が参考になるでしょう。

ぜひ一度ご覧ください。

将来のキャリアビジョンを明確にする

業界を絞る際に、今の気持ちだけではなく将来のキャリアビジョンを参考にすることもとても有用です。

将来どんな仕事がしたいか、何を成し遂げたいか、などといったキャリアビジョンを参考にキャリアプランを立てることで、逆算的に業界を選べるようになります。

将来に向けての道筋やイメージが確立されている就活生は、面接でも評価が高く有利です。

以下の記事を参考に5年後・10年後の将来像について一緒に考えてみませんか?

就活で「5年後10年後の将来像」を聞かれたら|具体例とともに解説

業界を絞るメリット・デメリット

業界を絞ることはキャパオーバーになることを防ぎ、さまざまなメリットに繋がります。

一方で、業界を絞りすぎることでデメリットを受ける可能性も忘れてはいけません。

ここでは業界を絞ることで得られるメリットと、直面する可能性のあるデメリットについてご紹介していきましょう!

【メリット】

①業界を深堀りできる

もし志望する企業の業界がバラバラの場合、志望するすべての業界について業界研究をする必要があり、多くの時間を業界研究に費やさなければなりません。

一方で、もし志望業界を絞っていれば、少ない業界の研究だけを行えば良いので、時間を節約することができます。志望する業界の研究時間を確保することで、ひとつひとつの業界に対しての専門知識がより多く備わり、業界の特徴や動向について学ぶことができます。

業界に関する知識は、エントリーシートに記載する内容や面接時に役立ちます。たとえば、面接の際にその業界について一歩踏み込んだ質問をされても、答えることができます。面接官は、業界をよく知っているイコールその業界の志望意欲が高いという印象を受けとります。もし同じスキルの学生どちらを採用するか悩んだ場合、志望意欲の高い人を選ぶ流れになるでしょう。

このように業界を深堀りできることは、就活生にとって大きなメリットとなります。

②志望動機の説得力が増す

志望業界を絞ることで特定の業界に詳しくなり、業界内の企業同士の関係性やその業界に属する企業が持つ特性を理解しやすくなります。さらに業界研究をした上で企業研究に進むことで、企業の全体像やそれぞれの企業への知識がより深めやすくなります。

そして企業への理解は、面接時に必ずといってよいほど聞かれる志望動機のベースとなります。

「〜に魅力を感じているからこの業界」「御社(貴社)の〜が、あの企業の〜より自分に合っている」ということを客観的に伝えるため、「なぜこの業界なのか」「なぜこの企業なのか」「あの企業との違いは何か」を明確にすることが大切です。

徹底的な業界研究と企業研究によって、他社との違いや業界での立ち位置を知ることで、説得力のある志望動機を作ることができます。

業界を深く知ることは、自分とその業界との結びつきをより具体的に示すことができるということを意味します。

一朝一夕では知りえない情報を得たうえでその業界を志望しているとなれば、それだけで相手に「志望度の高い学生」としてあなたを印象付けられるようになりますよ。

そのためにはまず業界を絞って就職活動を行う必要があります。

業界を絞らずやみくもに就職活動をおこなっても、業界を深く知ることができず自分とその業界との結びつきを具体的に示すことが難しく、納得できる志望動機が書けない可能性が高いでしょう。

【デメリット】

①視野が狭まる

志望業界を絞ることで特定の業界のみを調べることになるため、どうしても視野が狭くなってしまうというデメリットがあります。場合によっては志望動機が浅くなる原因にもなるため、注意が必要です。

志望業界を絞ったとしても、関連する業界についてはある程度の知識を持つようにしましょう。たとえば、「商社」の取引先の多くは「メーカー」や「サービス」といった業界です。また、総合商社は「金融」と同じように投資や保険といった事業を行っている場合があります。

その業界の取引先や事業内容に関連する業界を知ることによって、業界同士の繋がりを把握したり、企業の比較を行いやすくなり、志望動機の説得力をさらに高めることができます。

②エントリー企業の選択肢が減る

業界を絞るということは、つまりエントリーする企業の選択肢が減ることを意味します。そして、その選択肢の中にある企業が自分の特性に合っていなかったり、企業が求める人材に自分がマッチしていないという可能性もあります。

こういった状況を回避するため、業界を絞るだけでなくその先の業界研究をしっかりと行うことが大切です。業界の特性などを正しく認識し具体的なイメージを持つことで、その業界が自分の特性に合っているか、自分の想像と現実の乖離は無いか、といった点を確認することができます。

もしその業界を志望することに違和感を感じた場合は、志望業界を他の業界に変更する必要があるかもしれません。

いつ・いくつに絞るべきか

いつ絞るべきか

就活をはじめた段階から絞る必要はありません。

すぐに業界を絞ってしまうと、視野が狭くなったり、絞った業界が自分にマッチしていなかったなどのリスクが生じる場合があります。

まずは自己分析を行い、その結果に基づいて3つほどの業界に絞り込みましょう。志望業界を絞れば、業界研究や企業研究を徹底して行うことができ、より説得力のある志望動機や自己PRを作成することができるからです。また、作成や選考対策を早めに完了させることで心に余裕が生まれ、落ち着いて就活に臨むことができます。

いくつに絞るべきか

業界を絞る時期としては、自己分析が終わり次第、できるだけ早い時期がおすすめです。具体的には、3月中は志望動機や自己PRの作成を完了させるため、2月中には業界を絞り、業界研究と企業研究を行うと良いでしょう。

外資系企業やベンチャー企業など、エントリーシートの提出期限が一般的なタイミングより早い業界や企業もあります。そういった業界や企業を志望している学生は、スケジュールを逆算して早めの行動が取れるよう注意が必要です。

後悔しない志望業界の絞り方

エントリーする志望業界を絞ることによるメリットとデメリットはご理解いただけたかと思います。

では、メリットをできるだけ大きく、デメリットをできるだけ小さくしながら志望業界を絞るには、どのようにすれば良いのでしょうか?

ここからは後悔しない志望業界の絞り方について、4つの観点からご紹介していきます。

主要業界の特徴を踏まえながら、より詳しく絞り方を知りたい方は以下の記事も一緒にご覧ください!

自分で志望する業界を選ぼう!納得できる業界を見つけて絞るコツとは?

自分の就活の軸や基準を定めて志望業界を探す

志望業界を絞る際に何より重要なのは、自分の就活の軸や方向性をしっかりと定めること。

なぜなら就活の軸をしっかりと持つことは、企業選びに役立つだけでなく将来の人生設計をする上でもとても役立つからです。

とはいえ「就活の軸を定めよ!」といきなり言われても、戸惑ってしまうでしょう。

そんなときは、「企業選びの軸」「選考対策の軸」「就活終了の軸」の3つの軸を中心に考えてみてください。

<

「企業選びの軸」では自分が何のために・どんな企業で・どのように働きたいかを意識します。

次に「選考対策の軸」として、さまざまな企業の理念を参考に自分が共感できる部分を探していきましょう。

ここが後々、気になった企業にエントリーする際のアピールポイントとなります。

最後に「どこまで就活をやり込み、何を達成できたら就活を終わりにするのか」にあたる「就活終了の軸」も考慮できればバッチリです。

具体的な就活軸の例や、一歩踏み込んだ就活軸の考え方については以下の記事でより詳しくご紹介していますので、合わせて参考にしてみてくださいね!

業界ごとの条件や特色を整理する

志望業界を絞る際の基準として、業界ごとの条件や特色もしっかりと調べておかなければなりません。

特に給与面や労働時間、勤務地の自由度などは業界によって条件が大きく異なります。

自分の求める条件に近い業界はどこなのか、それぞれの業界ごとに紙にまとめて見比べてみると志望動機や自己PRにも繋がる良い分析ができますよ。

興味の無い業界の会社説明会に参加してみる

今まで全く興味の湧かなかった業界の会社説明会にあえて参加してみることで、偶然の発見に巡り会えるかもしれません(これをセレンディピティといいます)。

これは早くから業界を絞り込むことで狭くなりがちな視野を広げてくれるため、業界を絞ることによるデメリットを解消してくれます。

説明会に行ってもやはり興味が湧かなければ「その業界はもう見なくて良い」との判断にも繋がりますから、行って損することは決してありません。

エージェントに相談してみる

志望業界を絞り込む際に後悔しないよう、就活エージェントに相談してみることもおすすめです。

就活エージェントでは皆さんの就活を客観的な視点からサポートすることができるため、自分では気が付かなかったような視点や見逃していた業界に巡り会うことができます。

JobSpringでは就職活動のプロ集団が、皆さん一人ひとりに合わせた業界・企業の紹介をしており、皆さんの就職活動をより実りあるものにサポートしていますよ。

自分の適性ややりたいことがわからない方、業界を絞れない方はぜひ無料登録してみてくださいね!

また登録してくださった就活生限定で、隠れた優良企業の業界地図もLINE経由で配布しています。

LINEの登録もお忘れなく!

まとめ

今回の記事では就活で業界を絞る際のポイントと、いくつに絞るのが良いかを紹介してきました。

記事全体を簡単に振り返ってみましょう。

・最初は広く業界を調べて、そこから3つ以内にピックアップしていくのがベスト

・無理に業界を絞ろうとすると視野が狭くなるため注意が必要

・業界を絞ること事態が大切なのではなく、自己分析を重ね自分にあった業界を探し、後悔の無いように就活を進めることが重要

就活生に与えられた時間は有限のため、志望業界を絞ることで効率よく企業にエントリーすることができます。

ただ、あくまで参考基準なので気になった業界や良い企業があればエントリーして問題ありません。

その際は、志望動機に自身との結び付けができるようにしておきましょうね。

また就活エージェントを使えば、業界にとらわれることなく適性のある企業の紹介を受けることができるため、自分の知らなかった業界の見聞を深めることができます。

そこから新たな出会いや気づきがあるので、興味がある方は是非無料登録してください!

RANKING

人気記事ランキングTOPIC

新着記事