【完全版】就活って何から始めればいい?時期ごとにやるべきことを解説

スケジュール

CONTENTS

最近の就活スケジュールからみるやるべきことチャート

フェーズ1:情報収集と準備を始める

①就活を終えた先輩に話を聞く

②就活系サイトに登録しておく

③就活の必須アイテムをそろえておく

フェーズ2:「自分」と「仕事」の研究と対策を始める

④自己分析を始める

⑤業界研究・企業研究を始める

⑥会社説明会に参加する

⑦インターンに参加する

⑧WEBテストの対策を始める

フェーズ3:選考を受け始める

⑨頻出の質問はあらかじめ回答を用意する

⑩OB・OG訪問に挑戦してみる

フェーズ4:新しい情報を得て改善を始める

まとめ

学生生活が一区切りすると、「就活」の時期がやってきます!「そもそも就活って何をすればいいんだろう?」というような漠然とした不安を抱えている人や「自分にとって理想の就職先ってどこだろう?」、「そもそも、将来何をしたいんだろう?」といった自分のキャリアパスについて悩む人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では掴みにくい就活の流れや時期ごとに行うべき対策をチャートとともに詳しく紹介していきます!

最近の就活スケジュールからみるやるべきことチャート

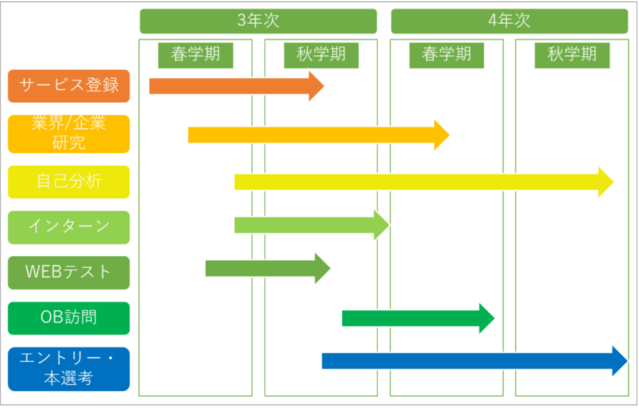

大学生の多くは3年生の春学期から就活を始めます。最初は就活系サイトへの登録や業界・企業研究を通じて情報収集をしていくことになります。3年次の夏はサマーインターンなどもありますので、春学期の後半からウェブテストを受け始める人も出てきます。

外資などはそのインターンシップが採用に直接関わってくる場合がありますが、日系企業の多くは4年に入ってから本選考が始まりますので、情報収集とウェブテストや面接の対策を日々しっかりと行い備えるとスムーズに就活を進めることができるでしょう。

就活は何月に始めて、いつ終わる?開始時期ごとの解説と短期で終わらせるコツ3選

フェーズ1:情報収集と準備を始める

なにを始めるにもまずは情報収集をすることから始まります。「就職活ってそもそもなに?」「エントリーシートってなに?」のような基礎的な疑問から「働く意味とは?」と半ば哲学的な疑問を持たれる人もいるはず。このフェーズでは自分が知らなければならないことを集めるための期間だと思ってください。以下の手順で進めていくことをおすすめします。

①就活を終えた先輩に話を聞く

まず就活の第一歩として、就活を終えた先輩にどのような業界を志望し、どのような対策を行ったのかといった大まかな話を聞いてみましょう。就活を早く終えている先輩であればレベルの高い企業から内定をもらっている可能性が高いですし、就活に全く興味がなくても、先輩から話を聞くと実感がわくでしょう。志望業界が似ているのであれば業界の特徴を実経験に基づいて教えてくれるでしょう。これは就職活動中に随時行うべきで、必要であれば直接会ったり、時間が取れなければメールや電話で話を聞いておきましょう。

②就活系サイトに登録しておく

就職活動中は様々な情報を集める必要があります。例えばエントリーシートの締め切りや各企業の採用スケジュール、企業の概要などです。それらはもちろん、各企業のウェブサイトから入手することができますが、就活系のサイトに登録し、気になる企業をフォローすればそれらの情報がまとめて手に入ります。また就活用の掲示板を活用して質問をしたり、就活系サイトの自動マッチング(ユーザーの基本情報から適性のある企業を見つけ出してくれるサービス)も活用できますのでぜひ登録しておきましょう。

就活系サイトには企業紹介や選考プロセスを紹介してくれるナビ系のサイト(マイナビ等)や、企業が登録者の情報を見てスカウトをしてくれるスカウト系(OfferBox)、就活の相談にのってくれるエージェント系(doda等)など様々な種類があります。

ナビ系のサイトは総合的に情報を集める時に便利ですし、スカウト系は自分の経歴に合う企業を提案してくれるので自己分析にもつながります。また、エージェント系は独自のネットワークを通じて就職先を紹介してくれる場合もあります。

全て、一度登録しておけばそれで済みますので、スケジュール的には最初の方に登録しておくと良いでしょう。

③就活の必須アイテムをそろえておく

就職活動では必ず必要になるアイテムがいくつかありますので、以下にまとめて紹介しておきます。

- スーツ、鞄、靴

- 手帳、筆記具、印鑑(認印)

- 証明写真、履歴書、封筒

- クリアファイル、ノート

- 腕時計、スマホ、パソコン

企業によってはウェブ面接を導入するところもありますので、パソコンがなければスマホなどでも受けられるように調整する必要があります。また、最近はウェブで面接予約をしたり、エントリーシートを提出する企業も多いのでパソコンは自分のものを購入するか、大学などの施設で利用できればそちらを使うと効率良く就活を行うことができるでしょう。

フェーズ2:「自分」と「仕事」の研究と対策を始める

フェーズ2では、本格的に就職活動らしいタスクが増えます。「自分にあった仕事を見つける」というのは簡単ではありません。昔から憧れの職業があり、それにむけて勉強をしてきたというパターンを除いてほとんどの人が「自分はなにがしたいんだろう?」と考えることになります。

ここでは、「自己分析をすること」「企業研究を行うこと」「説明会に参加すること」「WEBテスト対策をすること」の4つを中心に解説していきます。このフェーズをおろそかにすると後のフェーズでもつまずく原因となりますのでしっかりと確認しましょう。

④自己分析を始める

自分がこれまで学生生活で何をしてきたのか、あるいはどのようなことを学んできたのかということを整理しましょう。加えて、将来像やキャリアパスを想像して自分にとってどのような形で就職活動を終えることが理想なのかを明確にすると良いです。自分にどんな強みがあって、他の人よりもここは優れているという自信があればそれを企業にアピールすることができますし、また弱みを客観的に捉えてそれを解決する方法を考えてみるのも自己分析の一つになります。

詳しい自己分析のやり方については以下の記事を参考にしてみてください!

⑤業界研究・企業研究を始める

自己分析を終えたら自分の将来像や、やりたいことに合わせて企業を選んでいきます。その時に自分の想像する企業像と実際の企業との間に差異が生まれないように各社のウェブサイトや就活系サイトなどを通じて理解を深める必要があります。具体的な企業名だけでなく、業界全体としてどのような傾向があるのか(例えば市場規模が縮小している、平均給与はどうかなど)をみることで自分の理想とのギャップを埋めていきましょう。

以下の記事で業界・企業研究の詳しいやり方を紹介していますのでぜひ読んでみてください。

【テンプレートつき】就活のあらゆる場面で役立つ業界研究のやり方・まとめ方

⑥会社説明会に参加する

具体的に志望する企業が絞れてきたら、実際に説明会に参加してみましょう!直接社員の方からお話を聞く貴重な機会ですし、何よりその企業を志望する実感が生まれてきます。実際にいくことでオンライン上ではわからない雰囲気なども感じ取ることができると思いますので、積極的に参加することをおすすめします。

会社説明会での質問はアピールにつながる!?質問例とポイント紹介

⑦インターンに参加する

インターンは実際の業務を擬似的に体験できる非常に重要な機会です。インターンを通じてその企業を目指す人たちと働くとはどういうことか、社員さんの雰囲気はどうかというところを実際に肌で感じることができれば、本選考でもそれをもとに説得力のある志望理由を述べることができるでしょう。

また、インターンを通じて少し違うかもしれないと思う場合もあるかもしれませんので、これも説明会と同様に積極的に応募してみましょう。その応募プロセス自体も本選考の練習になります!

⑧WEBテストの対策を始める

自己分析や企業研究を進めるのと同時にWEBテストの勉強も始めましょう。本選考では必ずといっていいほどWEBテストが選考に含まれます。基本的に足切りとして捉えられますので、ここを通らなければどうにもなりません。問題自体はそこまで難しくないものが多いですが、しっかりと対策をして確実にボーダーをクリアしていきましょう。

WEBテストにはいくつか種類があります。例えば一番多いのが「SPI」というテストで、その次に「玉手箱」や「CAB/GAB」といったものになります。他には企業独自で採用しているWEBテストもありますが基本的に上記で紹介したテストに出題される問題に類似しています。

企業によって実施するWEBテストの種類やボーダーが異なるので、就活系サイトなどを通じて事前にどれだけ得点をとる必要があるのかという点をチェックして臨みましょう!

はじめてのSPI対策~短期間でいかに効率良く点数を上げるか~

はじめての玉手箱対策~Webテストの形式を理解して効率よく点数を上げよう~

【Webテスト対策】CAB・GABとは?SPIよりも対策が必要!

フェーズ3:選考を受け始める

いよいよ、本選考を受け始めるフェーズに突入します。このフェーズに入る前にあなたは以下のことができている状態が望ましいです。

- 面接に臨むための道具がそろっている

- 自己分析で自分の強みや興味をあらかた理解している

- インターンを経て働く実感が湧いた(任意)

- 説明会や企業研究を通して自分に適していると思う企業を見つけた

- WEBテストの対策本を一通りクリア、あるいは実際に受けた

ここまで来たら次は実際に自分の研究成果を企業へアウトプットする段階に入ります。とはいえとんとん拍子でうまくいく就活は稀ですので、上記のタスクは引き続き深掘りを行い修正していくことが求められます。

⑨頻出の質問はあらかじめ回答を用意する

面接選考では聞かれる質問が想定できるものが多いです。例えば、志望動機や学生時代何に力を入れていたかなど、オーソドックスな質問は自信を持って答えられるように予行演習をしておくと良いでしょう。また、友人や家族に模擬面接をしてもらい実際の受け答えを練習するというのも効果的です。何度も練習することで回答が洗練され、説得力が出てきます。

これだけは押さえる!就活面接でよく聞かれる質問とコツ【厳選20問】

⑩OB・OG訪問に挑戦してみる

情報収集などがある程度終わり、志望動機なども固まってきたら自分が志望している企業に就職したOB・OGに連絡をとり直接お話を聞いてみましょう。ウェブサイトからはわからない企業の実態を掴むことができるうえ、働いてみてどうなのかといった抽象度の高い質問もできます。ただし、わざわざ会わなくても聞けるような質問をするだけで終わらせるのではなく、どうしてもその人から聞いてみたいということがある時に連絡しましょう。

【完全版】就活に役立つOB訪問のやり方|メール、準備、当日の流れなど

フェーズ4:新しい情報を得て改善を始める

このフェーズは一通り今までのタスクを経験した人が突入する期間です。OB・OG訪問や面接試験を通してさらに情報を得て改善をしていきます。面接がうまくいき内定をあっさりと獲得できればこのフェーズに入る前に終了ですが、ほとんどの就活生はお祈り=面接落ちを経験します。大事なことは落ちないことではなく、「落ちてからどのように改善していくか」になります。

例えば、OB・OG訪問でその企業がどのような人材を欲しているのかということを具体的に把握できたとすれば、そのような人材になるために今からできることはないか、あるいはそのような人材になれるという潜在性を語ることができないかといったことを考えましょう。

また、就活エージェントや面接から得たフィードバックをもとに自分の課題を浮き彫りにし、次の選考に向けて対策していくことも求められます。正直なところ、このフェーズが一番きつい部分ですがめげずに頑張りましょう。就活は情報戦なので必要に応じて周りに相談することも視野に入れましょう。

就活の悩みを相談する場合はどれがいい?それぞれの利点について解説

まとめ

就活はスタートが非常に重要です。どのような業界に興味があるのか、どんなキャリアパスを描くのかは人それぞれですので自分と向き合って将来を見つめ直しましょう。今回紹介したフェーズ1をひとまずこなせば、自然とどのようなことを進めれば良いかがわかってくると思います。加えてエージェントのサポートがあれば、就職活動で困ることは少ないでしょう!

RANKING

人気記事ランキングTOPIC

新着記事