【意外と落とされる】就活「作文」の正しい書き方!

ES・履歴書

CONTENTS

就活の「作文」を求める面接官の意図

①就活生の性格を知るため

②企業とマッチする人材かを確認するため

就活の「作文」の書き方の手順

序論・本論・結論で書く

PREP法で書く

就活の「作文」の例

学生時代に頑張ったこと

今までで感動したこと

志望動機

就活で「作文」を書く時のコツ

①文字数指定に対し、8割以上を埋める

②質問の意図を理解し、的確な回答をする

③「結論」ファーストで「根拠となるエピソード」をセットで

④時間配分を考えておく

⑤文章構成を作る

作文試験の準備は、過去問がオススメ

まとめ

就活において、自分で文章を構成して意見や考えを述べる「作文」をすることは避けて通れません。

小学校や中学校、高校で作文を書く機会はたくさんあったかと思いますが、大学生になってから作文を書く機会が減ってしまって、いざ就活で書く必要に迫られて焦っている方は多いのではないでしょうか?

確かに、書く機会がないとどうしても苦手意識が出てしまいやすい分野ですよね…

この記事では、そんな方のために、「就活の作文」を求める面接官の意図から書き方の手順、完成例文、書く時のコツや注意点まで幅広く解説していきます。

就活の「作文」を求める面接官の意図

まず、どうして企業側は就活生に対して作文を求めるのでしょうか?

実は、きちんとした意図があって作文を課しているのです。早速みていきましょう!

①就活生の性格を知るため

まずは、就活生の性格を知る目的があります。

現在は、オンライン上での提出が多いと思いますが、実は言葉遣いや言い回しでその人の性格がある程度わかるのです。

手書きの場合でも、字の綺麗さや書き方によってその人の熱意や性格を読み取っているのです。

②企業とマッチする人材かを確認するため

また、企業とマッチする人材かを判断する上でも就活生の作文はかなり参考になるのです。

企業側は、就活生とのミスマッチをできるだけ避けたいと考えています。そのため、就活生の紡いだ文章から本人の価値観を確認する必要があるのです。

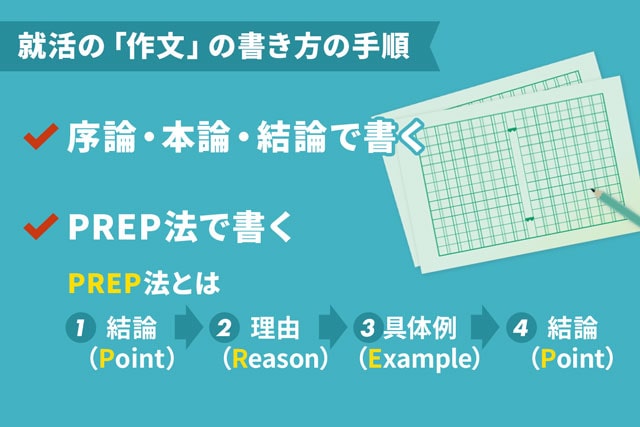

就活の「作文」の書き方の手順

次は、就活における「作文」の書き方について解説します。

高校までは、授業などで書き方を教わりますが、大学生になった途端に文章の書き方の授業などは全くなくなります。

また、論文を書いたり、いろんな文章の書き方を勉強することで、どういう文章の時はどんな書き方をすれば良いのかという整理ができていない方もいると思います。あたらめて確認しましょう。

序論・本論・結論で書く

就活の作文の書き方の1つ目が、「序論・本論・結論」で書くことです。

最初に考えるべきなのは、本論になります。

もっとも伝えたいことを最初にまとめなくては、文章の流れが悪くなったり読みにくい文章になってしまいます。

本論が作り終わったら、印象的な序論を作りましょう。

もちろん、わかりやすいことが最重要なので序論であっても結論に書くことと同じようなことを書いても構いません。

ですが、ある程度印象的でインパクトのある言葉を序論で入れておいた方が読み手を惹きつけますし、他の就活生と違うぞ!と思って注目してもらいやすいです。

序論で惹きつけたあとに本論でわかりやすく文章を構成していきましょう。

結論では、作文全体の関係性を意識した上で、言いたいことをまとめましょう。

PREP法で書く

書き方の2つ目が、PREP法です。この方法で書く人が、最近では多いように思います。

PREP法とは、

- 結論(Point)

- 理由(Reason)

- 具体例(Example)

- 結論(Point)

の順番で話を展開する方法のことです。頭文字をとってPREPです。

この書き方のもっとも優れた点は、簡潔な文章にできるため簡単にわかりやすい文章を作ることができる点です。

また、文章自体が短くても言いたいことが伝わりやすいので文章の字数制限が厳しい時などに役に立ちます。

最初に結論を考えるので、言いたいことがぶれなくてすみます。

また、結論の理由を考えるので自分の奥底に眠っていた価値観や感情、性格などが新たに発見できたりします。

就活の「作文」の例

ここでは、実際に「序論・本論・結論」に分けて作文の例を紹介していきます。

学生時代に頑張ったこと

私は学生時代に、公認会計士の試験勉強をがんばりました。

私の父親は、公認会計士で事務所を開いています。その働きぶりを幼い頃から見ていて憧れていました。(序論)

大学1年生で、スクールに通い始めました。通い始めて思ったのは、周りの大学生でここまで勉強している人はほとんどおらず、勉強のモチベーションをキープするのが難しいということです。なので、大学が終わったらできるだけすぐにスクールに行って勉強するようにしていました。また、サークルには気分転換程度に行って、息抜きも挟むことで、勉強を続けることができました。(本論)

その結果、2年という期間を経て合格を勝ち取ることができました。2年で一発合格するのはかなり難しいことだったので、この経験が自分の自信になりました。(結論)

→序論で、自分自身の状況を説明しています。

ここからも本人の性格がわかります。「頑張ったこと」なので、最初に何を頑張ったのかは説明しておく点もポイントです。

本論では、どうして頑張れたのかなどの自分の工夫などを述べています。ここから、どういう働きぶりをしてくれるのかを面接官は想像できます。

最後の結論では、この経験が自分自身にどういう影響をもたらしたのかを説明しています。

これがあると、頑張ったことに関してどういう意味があったのかを伝えることができるので好印象です。

今までで感動したこと

私が今までで一番感動したことは、家庭教師として教えていた生徒が第一志望校に合格したことです。私が見ていた生徒は、不登校の子で心を閉ざしていました。(序論)

生徒のことは高校1年生の頃から受験ギリギリまで教えていました。

科目は、英語と数学と国語で、それ以外は基本的に自分で勉強させていました。最初は、心を開いてくれず、どう教えれば良いのか悩みました。

一緒に休憩時間に映画をみたり、お菓子を食べて雑談をしたり、親御さんとこまめにコンタクトを取ったり、場所を変えて教えたりしていくうちに徐々に心を開いてくれるようになり、その途端成績も急激に伸びました。(本論)

その結果、なんと第一志望校に合格することができました。直前までC判定だったのですが、落ちたら家庭教師である私に悪いとのことで、どうしても合格したかったと言ってくれました。自分のための受験とはいえ、家庭教師である私のことをそれだけ考えていてくれたと思うと、感動して涙が止まりませんでした。

これからも、何事も自分ごとのように責任と当事者意識を持って取り組もうと思えました。(結論)

→序論では、家庭教師とその生徒という関係性や不登校という設定を前置きとして述べています。

本論では、さらに具体的な状況とどんなことを乗り越えたのかを述べています。

そして結論で、感動したことをはっきりと述べています。どこからどこまでを本論にするかは悩みどころですが、一番インパクトのある部分は結論に持ってきた方が文章の終わりがしっくりきます。

志望動機

私が御社を志望するのは、テレビ番組によって救われる心があることを強く信じているからです。(序論)

私は、高校生の時に怪我で入院をしました。バスケットボール部引退試合間近の怪我だったこともあり、引退試合には出られなくなってしまいました。レギュラーメンバーであったこともあり、仲間には責められました。心配して見舞いに来てくれた人もいましたが、一番大事な試合の直前で怪我をするのはプロ意識が低いと言われ、とてもショックでした。そして、今まで頑張ってきたバスケの集大成が、こんな形で終わってしまうことにもがっかりしました。そんな時にふとつけたテレビ番組で、スポーツ選手の特集を見ました。(本論)

番組を見たことで、ショックを受けていた心が癒えていきました。その選手も私と同じような状況でしたが、乗り越えてまた次の試合に出ていたのです。そこで、ここで終わりなわけじゃないと思いました。大学に入ってからまた頑張ればいい、そう思えました。この経験から、テレビ番組が思いがけないところで誰かの心を支えているという点に魅力を感じました。そのため御社に入って、人々を勇気づけるような番組を作成していきたいです。(結論)

→序論はスッキリと、志望動機をまとめています。

本論で、その背景をストーリー調で述べています。ストーリー調で、読み手も感情移入できるような書き方になっています。

結論で、序論で述べたことをさらに膨らませています。

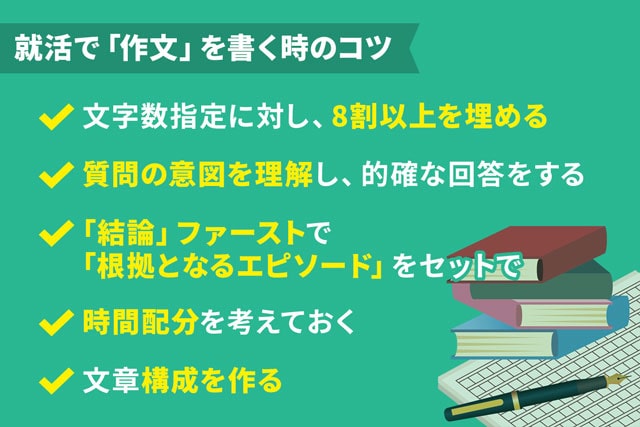

就活で「作文」を書く時のコツ

書き方がわかったところで、作文を書くときのコツを紹介していきます。

①文字数指定に対し、8割以上を埋める

まずは、文字数指定がある場合はできるだけギリギリまで書くようにしましょう。最低でも8割以上は埋めるようにしてください。

企業の指定する文字数には意図があります。そのため、どのような要素を入れるかを考えて文字数を調整していきましょう。

②質問の意図を理解し、的確な回答をする

面接でも同じことですが、設問の意図を理解して意図に沿った回答をするように心がけましょう。

設問自体にも意図があります。例えば、志望動機一つにしてもどうしてどの業界でその会社でその職種なのかといったさまざまな観点があります。

文字数によってどこまで描けるかは変わりますが、他の質問事項も確認してどこまで回答すべきかを判断する必要があります。

③「結論」ファーストで「根拠となるエピソード」をセットで

結論ファーストで書くことを意識すると、いいたいことが明確になるので何を伝えたいのかがわかりやすく伝わります。

また、結論は必ずしも1つである必要はありません。字数に問題がないのであれば2~3個あっても大丈夫です。

例えば、志望動機を書く際に「志望動機は3点あります」と最初に述べてしまってもいいです。

結論の後、きちんと根拠となるエピソードを述べ、読みやすさを維持するようにしましょう。

④時間配分を考えておく

ESではなくて、作文が就活試験として課される場合には、時間配分も大切になります。

出版社や新聞社、記者職などを志望すると作文を課されることがあるので、制限時間がどれくらいあるのかチェックしておきましょう。

その上で、時間内に書けるように何度も練習しておきましょう。

⑤文章構成を作る

文章構成を最初に考えて作っておくことも重要です。

途中で、書くことがなくなってしまって字数稼ぎをしているようでは合格は程遠いです。

構成を考えておけば、それぞれの話を膨らませていけば良いので、全体のバランスを崩さずに書くことができます。

作文試験の準備は、過去問がオススメ

就活で作文試験が課されるばいいには、過去問で対策しておくことが効果的です。

企業ごとに、よく出されるテーマや傾向があります。

そのため、過去問で企業が作文によってどのような点を見ているのか、作文でどんな力を求めているのかを把握し、対応できるようにしておきましょう。

まとめ

今回の記事では、「就活の作文」を求める面接官の意図から書き方の手順、完成例文、書く時のコツや注意点まで解説しました。

就活における作文の書き方には「序論、本論、結論」書く方法と「PREP法」の2種類がありました。

字数制限や自分の書きやすさに応じて、どちらの書き方で書くか決めましょう。

また、

・文字数指定に対して8割以上埋める

・質問の意図を理解する

・時間配分を考えて練習しておく

といったコツをしっかりと抑えて就活に挑むようにしましょう。

特に、ESだけではなく作文試験を課す企業を受験する場合は過去問での対策はしっかりとしておくと良いですね!

RANKING

人気記事ランキングTOPIC

新着記事